(独)物質・材料研究機構は1月18日、ナルックス(株)と共同で、「プラズモン共鳴」と呼ばれる金属の特殊な振動現象を利用した新しい赤外線だけを発生する赤外光源の開発に成功したと発表した。

プラズモン共鳴とは、特定の条件を満たした時に金属中の電子が示す集団的な振動で、特に金や銀などの貴金属でよく生じる。新光源は、幅数十~数百nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)、深さ500nm~1µ(マイクロメートル、1µは100万分の1m)の溝を数μ間隔で刻み込んだ樹脂の表面に金の薄膜をつけた構造。高価な金を用いているが、金でできているのは厚さ50~100nm程度の表層部だけで、コストに占める金の割合はごくわずかという。消費電力が少ないので、電池作動の携帯型環境測定機器光源として有用になりそうだ。

新光源は、表面をヒ-ターで加熱すると、溝内部に生じるプラズモン共鳴で特定波長の赤外光だけが効率良く放射される。赤外線の波長は、刻んだ溝の幅・深さ・周期で自由に設定出来るが、今回は環境測定において重要な波長2.5~15μの中赤外光にしている。この新光源は、型転写による製造に適しており、将来は金型からの複製で、安価に大量生産出来ると期待されている。

また、この光源が発する赤外光は、光の振動の向きが一方向に揃った直線偏光なので、一つの光源上に寸法の異なる2種類の周期溝を互いに直交して集積化することにより、2つの波長の赤外光を直交した偏光として放射できる。このような2波長光源を用いると、簡単な光学系で濃度測定ができる。 詳しくはこちら |  |

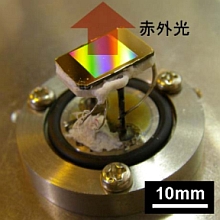

| 新開発の赤外光源。虹色に見える部分が周期的な溝が刻まれた赤外光放射表面(提供:物質・材料研究機構) |

|