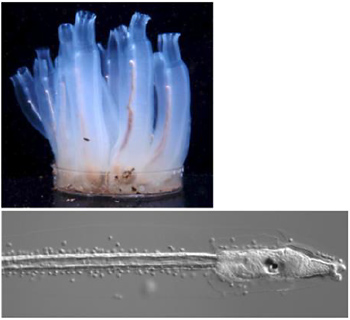

ホヤ(カタユウレイボヤ)の成体(上)と幼生(下)。ホヤの幼生は魚やオタマジャクシに似ており、ホヤが脊椎動物にもっとも近い無脊椎動物であることがわかる。

筑波大学は4月19日、動物の細胞分裂の時期が調節される仕組みをホヤを使って解明したと発表した。

動物の体は、受精卵という1個の細胞から作られる。そして、発生初期は、各細胞が同じ時期に一斉に分裂する。これを「同調分裂」と呼んでいる。

しかし、発生が進み各部分が作られてくると同調しなくなる。この同調分裂から同調しない分裂へと分裂パターンの変化が生じる現象は、古くから知られているが、どのような仕組みで生じているのかについては多くの謎が残されている。

筑波大の研究は、体の作りが非常に単純な海に生息する骨を持たない無脊椎動物のホヤの体の外側を覆っている表皮細胞に注目して行われた。

ホヤの表皮細胞は、受精してから幼生(胚から成体になる中間の時期)になるまでの過程で11回の細胞分裂を行う。その内の1回目から10回目までの細胞分裂は、どの位置の表皮細胞も同じタイミングで同調して起きる。

しかし、11回目の細胞分裂は、同調しないでホヤの体の後ろの部分を作る細胞の方が早く分裂し、前の部分の細胞が遅く分裂する。

細胞が分裂するためには、分裂前にDNA(デオキシリボ核酸)を複製すると共に、分裂準備の作業が必要で、前者のDNA複製に要する時間は「S期」、後者の分裂準備に必要な時間は「G2期」と呼ばれている。

筑波大の研究は、たった1回の分裂、時間にして約1時間の間に表皮細胞の分裂のパターンが変化して11回目の細胞分裂が同期しないのはS期やG2期の時間が細胞ごとに異なっているからではないかとの推測のもと細胞ごとのS期とG2期の長さを測定する方法で行われた。

その結果、11回目の細胞分裂のS期の長さが細胞ごとに異なりG2期の方は変わらないことが判明。早く細胞分裂する体の後ろ側の細胞のS期の方が短く、遅く細胞分裂する前側の細胞のS期の方が長いことを発見した。

さらに、表皮細胞は、10回目の細胞分裂の時に既に11回目の同調しない細胞分裂の準備をしていることも分かったという。

筑波大は「この研究をきっかけに、さまざまな動物の発生の過程で細胞分裂のタイミングが巧妙に調節されている仕組みの解明が期待される」といっている。