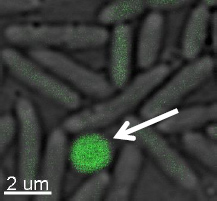

破裂する寸前の緑膿菌

筑波大学は4月14日、細菌の細胞を破裂させることで有用成分を放出できることを発見し、破裂の瞬間を動画撮影することに成功したと発表した。

生命環境系の研究グループとスイスのチューリッヒ大学、スイス連邦工科大学、オーストラリアのシドニー工科大学との共同研究の成果。

破裂により細胞から放出させることができたのは、DNA(デオキシリボ核酸)と、メンブランベシクル(MV)とも呼ばれる「膜小胞」という微細な袋状の成分。この新手法は、新奇薬剤開発や、膜小胞を利用したワクチン開発などへの応用が期待できると筑波大ではいっている。

多くの細菌は、バイオフィルム(集合体)を形成して多細胞生物のような働きをしている。そのバイオフィルムで細胞間を結び付ける“つなぎ”の働きをしているのがDNAで、大きさが30〜400nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)程度という細胞膜に包まれた微細な袋状の膜小胞がシグナル物質、病原性因子、遺伝子などの輸送を担っている。

今回の成果は、緑膿菌のバイオフィルム形成を観察する過程で、一部の細胞が破裂現象を起こし、それによってDNAと膜小胞が放出されることを見つけたもので、細胞が形を保てなくなって破裂して膜小胞が形成される瞬間を超解像顕微鏡を使って動画撮影することに世界で初めて成功した。

膜小胞は、細胞膜でできている微細な袋の中に様々な物質を取り込むことができ、既にヨーロッパなどではワクチンへの利用が始まっているといわれている。

しかし、膜小胞を生産するシステムは、まだ確立されていない。