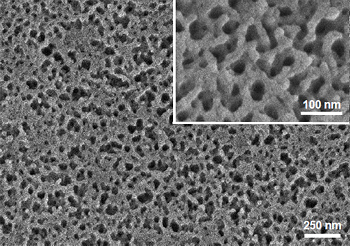

ポリスチレンから作製したナノ多孔体の断面の走査電子顕微鏡像(提供:物質・材料研究機構)

(独)物質・材料研究機構は10月22日、石油や天然ガスなどの採取に伴って出るオイル成分を含んだ大量の汚染水を、低コストで浄化できる高性能オイル吸着材を開発したと発表した。直径10nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)大の高分子多孔体でできたこの吸着材を用いると、資源開発現場の環境保全などに役立つ省エネルギーで経済的な水浄化システムを作れるという。

■1gで300㎡超の大面積、高温下では脱着

油田やガス田から出る石油随伴水などの汚染水の処理は、現在、油水分離装置を通した後に水中に残留したコロイド状の懸濁物質を凝集沈殿法で除去する方式が主流となっている。だが、このプロセスでは水中に溶解したオイル成分の除去は困難で、純度の高い再生水を得るために活性炭による高度な吸着処理が検討されている。しかし、活性炭の再利用には高温での再腑活化や強い薬品による化学処理が必要で、コスト高が課題とされている。

研究チームは、オイル成分を低コストで効率的に除去できる材料としてナノレベルの細孔を持つ高分子多孔体に着目、その作製に挑戦し、今回、直径が約10nmの極細のナノ細孔が連続的につながった高分子ナノ多孔体を作り出すことに成功した。高分子と溶媒の相分離という現象を用いる製法に工夫を加えて実現した。

得られた高分子ナノ多孔体は、1g当たり300㎡を超える著しく大きな表面積を持ち、水中のオイル成分を効率的に吸収する。石油随伴水に含まれるオイル成分クレゾールの吸着実験では、1g当たり260mgを超える吸着量を確認した。開発した吸着材は、高温にすると吸着したオイルを脱着するため、繰り返し利用でき、経済的な随伴水処理システムの構築に極めて有望という。

今後、ナノ多孔体の構造的な安定性を向上させるなどし、技術の実証を急ぎたいとしている。