(独)農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の食品総合研究所は10月25日、稲わらから燃料のバイオエタノールなど多様な工業製品の原料になる高濃度糖液を作る技術を開発したと発表した。繊維質の多い稲わらを粉砕する前処理技術の導入により、稲わらに含まれるデンプンやショ糖を効率よく発酵させる。小規模装置ですむため様々な原料を対象とする地域でも使え、バイオマス利用技術の開発を加速すると期待される。

■様々なものを原料にコスト削減して製造

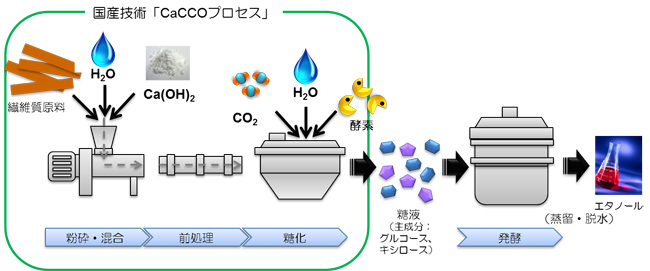

新しい技術は「CaCCO(二酸化炭素吹き付けによるカルシウム補足=カッコ)プロセス」と名付けられた。まず原料を入れた反応容器内に水酸化カルシウムを添加、原料中の細胞壁の構造を変えて酵素による分解を容易にする。その後、反応容器に二酸化炭素を導入して酸・アルカリ濃度を中和、酵素による糖化反応が進むようにする。

今回、初めて100ℓ(リットル)の反応容器「二酸化炭素加圧糖化リアクター」を開発、二酸化炭素加圧下で酸・アルカリ濃度を制御しながら糖化反応が進むようにした。さらに反応容器に強力な撹拌羽根を用いた湿式粉砕技術を導入、従来は困難だった濡れた稲わらなど水分量の高い原料も利用できるようした。

固形分の重量が28%の懸濁液状の原料を用いて糖化実験をしたところ、稲わらの場合では16.9%、また同じイネ科植物でセルロース系資源作物として注目されるエリアンサスを原料とした場合は15.5%の高濃度糖液が得られた。

濃硫酸などの劇物を使う従来法では170~220℃の高温処理が必要だったが、新技術では劇物は必要なく処理温度も95~100℃程度ですむという。このため、蒸留コストやエネルギーを削減しながら高濃度エタノールが製造できる。

同機構は、「サトウキビの搾りかすやデンプン精製残渣なども原料として利用できる」として、今後は地域で発生する多様な資源から糖液を製造することを通じて、新たなバイオマス利用技術の開発を進めていく。

「CaCCOプロセス」による糖液製造とエタノール製造の概要(提供:食品総合研究所)