(独)物質・材料研究機構は5月6日、個々の有機分子に導電性高分子を一本ずつ配線できる「単分子配線法」の開発に成功したと発表した。有機単分子をエレクトロニクス素子として用いる単分子デバイス回路の開発に道を開く成果で、究極の微小デバイスの実現に向けて大きく前進したとしている。

シリコンを基本とした電子デバイスは、微小化・高集積化によって性能の飛躍的な拡大が図られてきたが、超高密度集積化はいまや極限に近づいており、シリコンに代わる究極の微小デバイスの開発が求められている。その中で有力候補の一つとされているのが有機分子を機能素子として用いる単分子デバイス。一つ一つの有機分子に整流やスイッチングなどの電子デバイス機能を持たせるもので、サイズをシリコンデバイスの数十分の一に縮小できる。ただ、金属細線による素子の接続は、困難で、配線技術がデバイス開発の課題の一つになっていた。

同機構の国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(茨城・つくば市)と(独)科学技術振興機構、バーゼル大学(スイス)、ユーリヒ総合研究機構(ドイツ)、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ)の共同研究チームは今回、「化学的ハンダ付け」と名付けた有機分子の接合法を開発、金属細線の代わりに導電性高分子を用いた配線化に成功した。

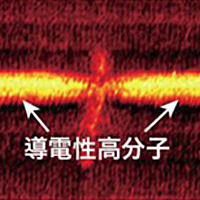

開発した技術は、先ず配線の原材料になるジアセチレン化合物分子が秩序正しく並んだ平坦な膜を作製、その上に機能性有機分子を配置する。実験では、有機分子としてフタロシアニンを用いた。次に、ナノテク・ナノサイエンスに欠かせない装置である走査トンネル顕微鏡(STM)先端部の探針を、作り出したい配線の位置に当たる分子膜上にセット、探針と分子の間に電圧パルスを加える。すると、多数の分子がドミノ倒しのように次々と反応してつながっていく連鎖重合反応が生じ、導電性高分子の鎖であるポリジアセチレンが自発的に成長する。この反応が有機分子に到達すると、連鎖重合反応の末端は化学的に極めて活性な状態にあるため有機分子との接点で反応が起こり、有機分子と導電性高分子が結合した構造が自動的にできあがるという仕組み。

今回の成果を手がかりに単分子デバイスの開発が進めば、より小型、軽量で高性能、低消費電力、環境に優しい情報処理装置の開発が期待できるとしている。 詳しくはこちら |  |

| 新開発の「単分子配線法」で作った導電性高分子線の一例を捉えた走査トンネル顕微鏡写真(提供:物質・材料研究機構) |

|