【2018年】ノーベル生理学・医学賞(本庶佑先生ら)の概要、そして今後もわが国からインパクトある研究を生み出すためには!?

(2018年11月21日)

2018年10月1日、本庶佑博士(京都大学)とJames Patrick Allison博士(米国テキサス大学)がノーベル生理学・医学賞を共同受賞されました。通算5回目(※)の日本人研究者に対するノーベル生理学・医学賞の受賞となり、大変うれしい出来事だと興奮しています。

(※)1987年:利根川進博士

2012年:山中伸弥博士

2015年:大村智博士

2016年:大隅良典博士

本コラムが公開される頃には、おそらく受賞関連の記事や特集が新聞/雑誌/Webなど様々な媒体で氾濫しているであろうと思います。そこで今回は、それらとは少し違う切り口も意識しながらお話しをしたいと思います。

「ノーベル賞」と「免疫」と「日本人研究者」

1901年、ダイナマイトの発明者であるアルフレッド・ノーベル氏の遺産を元に基金が設立され、“生理学・医学”、“物理学”、“化学”、“平和”、“経済学(1968年~)”、“文学”の各分野で著名な業績を上げた研究者に毎年1回、「ノーベル賞」が授与されてきました。

1901年~2018年まで、ノーベル生理学・医学賞は全109回授与され、回数が特に多いのが「免疫」関連研究で、通算13回です。ちなみに、1901年に発表された最初のノーベル生理学・医学賞は「免疫」関連研究(血清療法)でした。

「免疫」は、20世紀終盤以降、日本人研究者が世界をリードし続けてきた、まさにわが国のお家芸ともいえる研究分野です。1987年、利根川進博士は「免疫」の根本的な仕組みである「免疫グロブリンの遺伝子再構成」を解き明かした顕著な業績が評価され、ノーベル生理学・医学賞を受賞されました。今回受賞された本庶博士以外にも、わが国には「免疫」の分野で活躍されている研究者が沢山いらっしゃいます。例えば次の通りです。

◆坂口志文博士(免疫細胞の過剰な活動を抑える「制御性T細胞」を発見)

◆岸本忠三博士(免疫細胞関連のメッセージ分子である「IL-6」を発見し多様な機能を解明)

◆満屋裕明博士(エイズ治療薬の開発、広い意味での免疫研究)

本庶博士のご研究について

本庶博士のご研究である「免疫を抑える働きを阻害することでがんを治療する方法」について図を使って解説します。

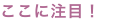

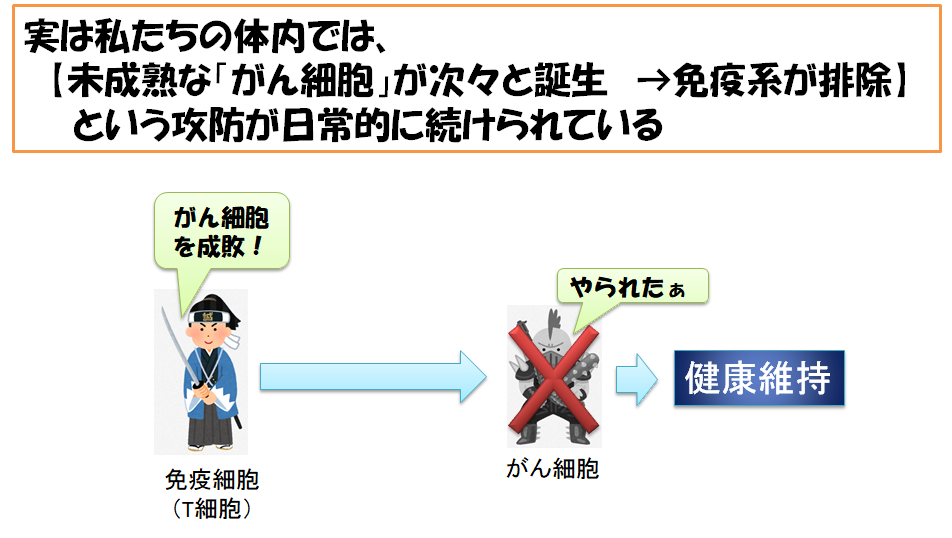

①健常時 【図(上)参照】

多くの健康な人々の体内では、『遺伝子突然変異などによって未成熟ながん細胞が次々と誕生』し、『体内の免疫系が働いてそれらを退治する』という一連の攻防が、私たちの気付かない間に繰り広げられています。その仕組みが正常に働いている間は、がんにはなりません。

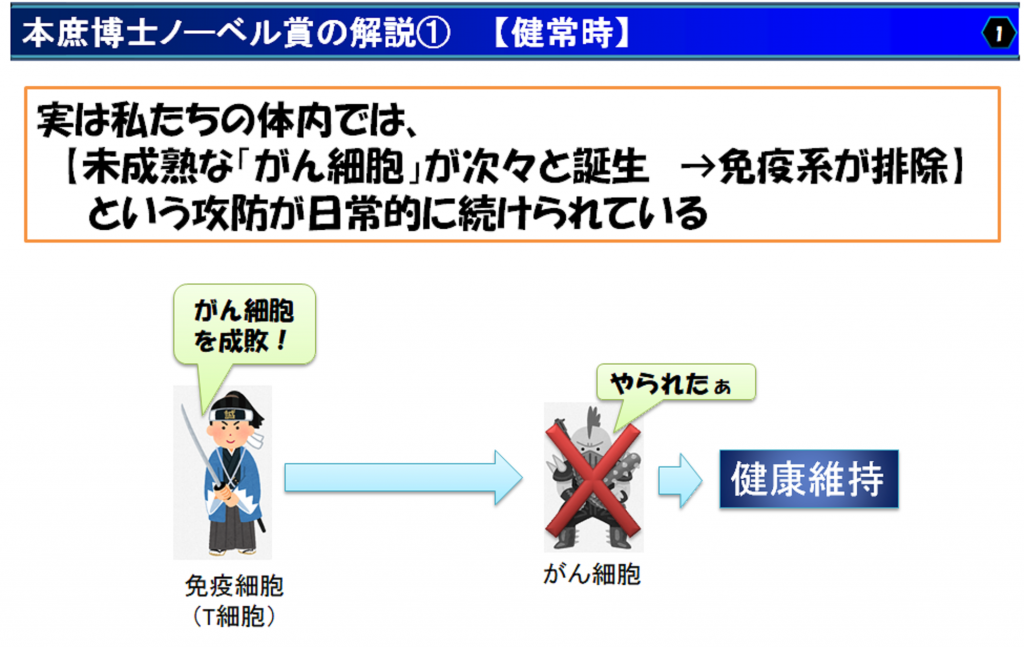

②がん発症時 【図(中)参照】

しかし現実には、多くの人ががんになってしまいます。その原因の一つとして、『がん細胞が免疫細胞の攻撃を巧妙に回避する仕組み』があることを、本庶博士と共同受賞者のAllison博士が発見しました。本庶博士は、『がん細胞の表面に出現するPD-L1という分子が免疫細胞の表面に出現するPD-1という分子に結合すると、免疫細胞ががん細胞を攻撃することを諦めてしまう』という仕組みを解明しました(Allison博士は、CTL4という分子を中心とした仕組みを解明しました)。その結果、がん細胞は無秩序に増殖を繰り返し、やがて全身に転移してしまいます。

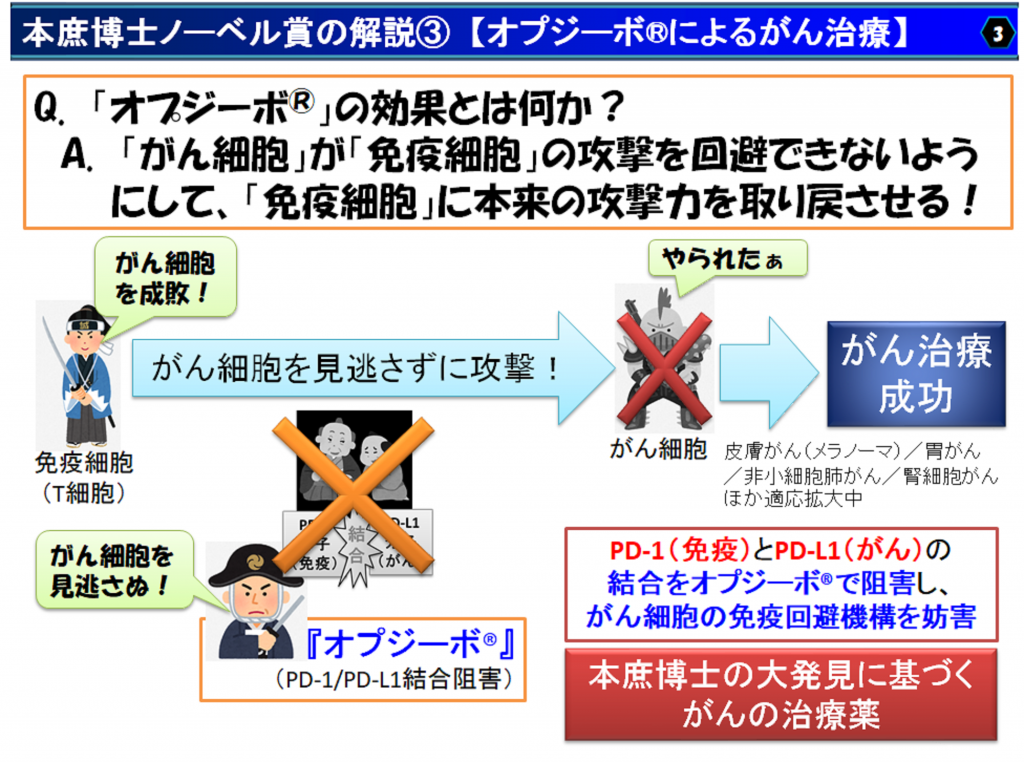

③オプジーボ®によるがん治療イメージ 【図(下)参照】

『PD-L1とPD-1が結合するのを阻害すれば、免疫細胞ががん細胞への攻撃を諦めなくなって、がんを退治できるのでないか』という発想で開発されたのが、オプジーボ®(一般名・ニボルマブ)というがん免疫治療薬です。オプジーボ®は、従来は治療困難とされたタイプのがんにも効果があることが明らかとなり、世界中の人々の注目を集めています。

一般に、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、前立腺がん、皮膚がんなど、がんは部位ごとに治療法がかなり異なるのが従来の常識でしたが、今回の「免疫細胞とがん細胞の基本的な関係性」を巧妙に活用した治療法は、全ての部位のがんに共通する治療法となる可能性があります。実際にオプジーボ®は、まずは皮膚がんの一種(メラノーマ)の治療薬として開発されましたが、その後、非小細胞肺がん、腎がん、胃がんなど様々ながん治療薬として開発されており、今後も更なる治療対象部位の拡大が期待されます。まさに「新世代のがん治療薬」といえ、その発端となった大発見を行なった本庶博士らの業績は、ノーベル生理学・医学賞にふさわしいものであると評価され、今回の受賞につながりました。

なお、オプジーボ®をがんの万能薬のように表現する公開記事もいくつかみられますが、実際に病院でオプジーボ®が処方されても「効く人」と「効かない人」がいることが既に明らかになっています。安全性や経済性の観点からも、「効く人」だけを精確に絞り込む技術開発が現在大きな課題になっていることを申し添えます。

図.本庶博士の研究の解説(上:健常時、中:がん発症時、下:オプジーボ®によるがん治療)

図.本庶博士の研究の解説(上:健常時、中:がん発症時、下:オプジーボ®によるがん治療)

今回のノーベル生理学・医学賞を通じて浮き彫りになる、わが国のライフサイエンス・臨床医学分野の問題点

受賞後に本庶博士が記者会見でも仰っておられましたが、わが国は大きな問題点を抱えています。

1点目は、今回のように、わが国の研究者による大発見であっても、必ずしも、国内の製薬企業による開発につながらない、ということです。近年の医薬品開発は、1,000億円規模の開発予算と数年~10年の開発期間を必要とし、成功すると巨額の利益が得られるものの成功率は極めて低い、ギャンブルに近い状況です。

一方で、欧米の製薬企業は、合併を繰り返し資本規模を拡大させることで、このようなギャンブルに耐えられる体力をつけてきました(と同時に、成功率を少しでも高めるための“目利き力”も養ってきました)。わが国はその方向性がまだ弱く、国際的にみれば中小規模の製薬企業しかありません。オプジーボ®についても、小野薬品工業だけで開発・世界展開はできず、現在は小野薬品工業が日本・韓国・台湾で開発/販売、米国巨大製薬企業のブリストル・マイヤーズスクイブ社(BMS社)がそれ以外の国々で開発/販売する形となっており、年間数千億円に上るオプジーボ®販売の世界シェアはBMS社の方が圧倒的に高い状況です。これはわが国の製薬産業構造に起因する問題でもあるので一筋縄にはいきませんが、日本人の大発見に基づくお薬だというのに、残念な気がします。

2点目は、本庶博士のみならず、多くの日本人ノーベル賞受賞者が繰り返し強調しておられることですが、わが国の基礎研究が弱体化していることです。これは世界的に共通する方向性ですが、わが国では特に2000年代後半よりその兆候が強まってきたように感じます。

そもそも、基礎研究の成果が花開き社会に還元されるためには、とても長い時間がかかります。例えば本庶博士のケースでは、元になる大発見である「PD-1分子の発見」は1992年に発表されたものです。当初はそれが治療薬になるかどうかはさっぱり分からない状況の中で試行錯誤が繰り返され、実際にオプジーボ®として社会に登場したのは、当初の大発見から20年以上が経過してからでした。

重厚かつ多様性のある基礎研究を中長期的にコツコツと進めていった上に、世紀の大発見がなされ、何十年もかけて社会に還元されていくものです。そのことを忘れ、“仕込み”となる基礎研究を疎かにすると、将来的に「やっぱり多様な基礎研究が重要だ」と慌てて支援しようとしても、担い手となる基礎研究者が絶滅して手遅れになっているかも、と想像すると心配になってしまいます。

今後もわが国からインパクトある大発見を成し遂げるには!?

研究を実施する上では、五つの要素「“カネ”(研究費)、“テーマ”(挑戦的課題設定)、“モノ”(研究機器・設備)、“ヒト”(研究者、支援人材)、“ルール”(法規制)」が必要だと考えています。

このうち、例えば“カネ”(研究費)については、今後、国費や企業からの支出の増額はあまり期待できそうにありません。それであれば、例えば、医療技術が社会に与えるインパクトを評価する研究や、特定の薬が有効な患者群を絞り込むバイオマーカー開発研究など、国民のQOL向上や医療費最適化に短期的に直結する研究を、国の科学技術予算(研究費)ではなく社会福祉予算(医療費)の一部で実施することで結果的に研究開発への投資総額を増やすという大胆なアイデアが考えられます。あるいは、 “ふるさと納税”ならぬ”面白基礎研究納税“のような形で一般の人々に研究のパトロン(支援者、出資者)になってもらうことも重要になると考えています。

“テーマ”(挑戦的課題設定)については、本コラムで扱った「免疫」分野を軸に考えると、次の三つが今後世界の潮流になると考えています(以下いずれも、来年度に報告書を発行予定です)。

①人間の全身の組織・臓器の複雑なネットワークの解明

「免疫」が全身の複雑な生命現象の根幹の一つであることは間違いありません。「免疫」に加えて、「代謝」、「発生・再生」、「神経」、「循環・内分泌」、といった多様な生命現象を全身の組織・臓器ネットワークの観点から再構築することで、様々な病気の原因や治療法が明らかになると考えています。

②治療用の人工改変免疫細胞をつかった医療

「免疫」現象の本体である免疫細胞そのものに対し、ゲノム編集技術や細胞改変技術、ビッグデータ解析手法(レパトア解析など)を活用し、人工的に「様々な病気を発見し治療するスーパー細胞」に改変して治療技術とする、従来の医薬品の概念をぬりかえる全く新しい方向性です。既に免疫T細胞を活用したCAR-T治療が画期的がん治療として最近登場し、今後大きな市場を形成すると予想されています。他にも人工バクテリオファージを使った治療(ファージセラピー)、人工細菌を使った治療など、治療用の人工ナノ生命体の開発と医療応用が重要になると考えています。

③『病は気から』のメカニズム解明と治療法開発(治療用スマホアプリほか)

古くから経験的に、ポジティブ思考だと健康になり、ネガティブ思考となると病気になりやすいと言われています。最新の研究では『気持ち』と直結する「神経(中枢/抹消)」が、「免疫」に働きかけることで健康/病気を左右することが次々と明らかになっています。例えばスマホのアプリなどを使って上手に『気持ち』に働きかけることで、「神経」を介して「免疫」が正常化し病気が治る、という時代がすぐそこに見えてきたと考えています。

他にも様々なアイデアがあると思います。それらを上手に実践しつつ、これからも日本発の大発見が生まれ続けることを期待したいと思います。

〔参考URL〕

- NHK「バーチャルYouTuber『キズナアイ』のノーベル賞まるわかり授業」(2018年ノーベル賞の予想・解説で、筆者が先生役)(https://www3.nhk.or.jp/news/special/nobelprize2018/maruwakari01.html)

- ノーベル財団ホームページ(今回の本庶先生の受賞理由について掲載(英文))(https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2018/summary/)

オプジーボ®は小野薬品工業株式会社の登録商標です。

科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)

ライフサイエンス・臨床医学ユニット

辻 真博

辻 真博(つじ まさひろ)

2003年、東京大学農学部卒。2004年、独立行政法人(現・国立研究開発法人)科学技術振興機構入構、戦略的創造研究推進事業発展研究(SORST)などのファンディング業務を担当。2009年より同研究開発戦略センター(CRDS)にて、ライフサイエンス・臨床医学分野の調査、政策提言活動を担当。科学の奥深さ、面白さに日夜興奮しつつ、国際競争の激しい本分野においてわが国が活路を見出せる研究開発戦略を日々模索している。面白基礎研究へ少額の寄付をし、進捗をこっそり見守るのが最近の趣味の一つ。2児の父。